Entwickelt wurde Radar von Christian Hülsmeyer basierend auf Versuchen von Heinrich Hertz. Radar findet heute in vielen Bereichen des Alltags…

Entdeckung des Radars

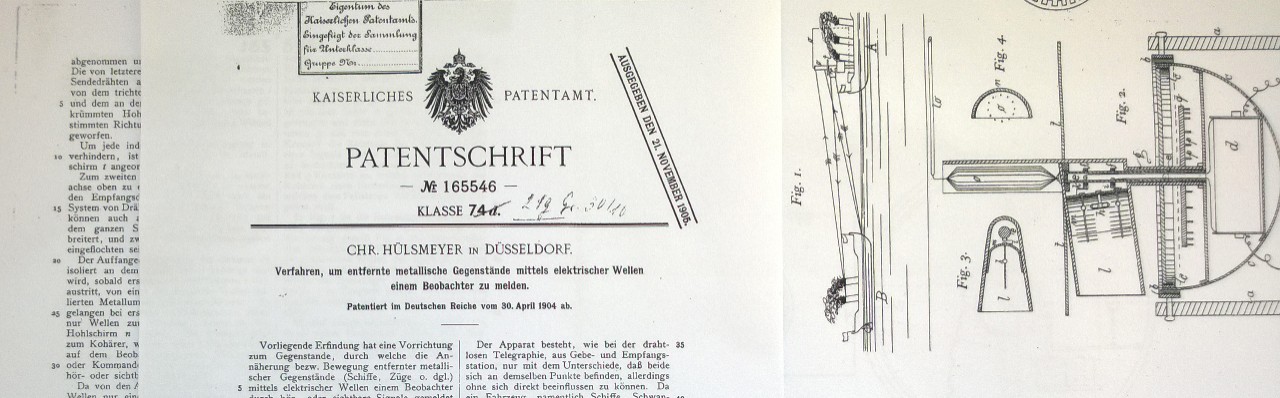

Den Grundstein für die Entwicklung des Radars legte Heinrich Hertz: Er stellte 1886 beim experimentellen Nachweis von elektromagnetischen Wellen fest, dass Radiowellen von metallischen Gegenständen reflektiert werden. Er nutzte dafür spezielle Spiegel. 1904 führte der deutsche Hochfrequenztechniker Christian Hülsmeyer die ersten Versuche zur Ortung mittels Radarwellen durch. Er bemerkte beim Experimentieren mit den Hertz’schen Spiegelversuchen, dass von einem Sender ausgesandte und von Metallflächen zurückgeworfene elektrische Wellen zur Ermittlung entfernter metallischer Objekte verwendet werden können. Er entwickelte ein Gerät, das die die Laufzeit von reflektierten Wellen messen konnte: das sogenannte Telemobiloskop. Am 30. April 1904 meldete er das Verfahren zum Patent an und ist somit der Erfinder des Radars.

Eine weitere wichtige Entdeckung bei der Entwicklung des Radars war der Nachweis des sogenannten Doppler-Effekts. Dieser Effekt ermöglicht es, mittels Radar festzustellen, ob sich ein entdecktes (»detektiertes«) Objekt bewegt. Benannt ist er nach dem österreichischen Physiker und Mathematiker Christian Doppler, der ihn 1842 voraussagte.

Anwendungen heute

Die Radar- und Hochfrequenztechnik findet in vielen Bereichen des täglichen Lebens Anwendung. Die bekanntesten Beispiele sind sicherlich das Radar auf Schiffen sowie im Luftverkehr zur Überwachung und Navigation. Daneben kann Radar aber auch vielfältig für wissenschaftliche Zwecke, z. B. in den Bereichen Geodäsie und Archäologie sowie Meteorologie (»Wetterradar«), eingesetzt werden. Hinzu kommt die Vermessung des erdnahen Orbits, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, aber auch zum Schutz der Raumfahrt durch Erfassung der Weltraumlage. Weitere Branchen, die auf Radartechnik setzen, sind die Automobilindustrie (z. B. Fahrerassistenzsysteme), die produzierende Industrie (bildgebendes Radar zum Qualitätsmanagement) sowie der Umwelt- und Energiesektor (z. B. bedarfsgesteuertes Ein- und Ausschalten der Warnbefeuerung an Windkraftanlagen). Neben diesen produktorientierten Anwendungsfeldern wird Radar auch zum Schutz ziviler und militärischer Einrichtungen, zur Aufklärung und zur Detektion verborgener gefährlicher Objekte oder instabiler Strukturen (Abhänge nach Unwettern oder im Tagebau, beschädigte Häuser, Schneebretter im Gebirge, etc.) verwendet.